はじめに:「学校行きたくない」は誰にでもある

朝の支度をしているとき、急に子どもが「学校に行きたくない」と言い出す。

そんな経験がある保護者の方は少なくないと思います。

実はこの“登校渋り”は、一時的な疲れやストレスから来ることもあれば、不登校の初期サインである場合もあります。親としては「どう受け止めるべきか」「登校させたほうがいいのか」迷ってしまいますよね。

この記事では、子どもの「行きたくない」の背景にある心理を読み解き、親がとるべき対応とNG対応について具体的に解説します。

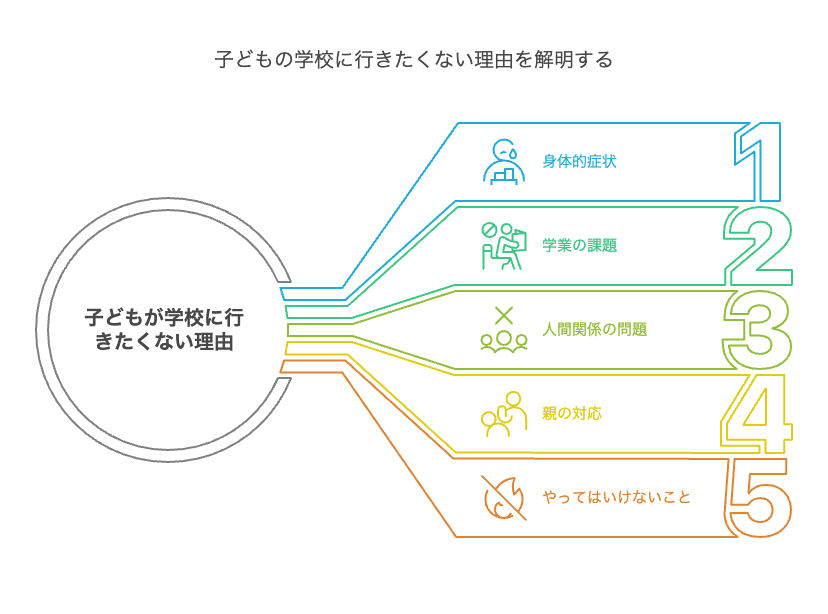

「学校行きたくない」子どもの心理とは

1. 朝起きられない・身体の不調を訴える

「頭が痛い」「お腹が痛い」といった身体症状は、ストレスが原因のこともあります。これは「身体化」と呼ばれ、子どもが言葉で表現できない不安を体の不調として表している可能性があります。

2. 勉強が苦手・授業についていけない

授業内容が難しい、宿題が多すぎる、テストの成績が悪い…。学習面でのつまずきは、自己肯定感の低下につながり、登校意欲を削いでしまいます。

3. クラスでの人間関係の悩み

友達に無視された、仲間外れにされた、先生に怒られた…といった日々の小さな出来事が積み重なることで、「学校=怖い場所」と感じるようになります。

親がとるべき対応法5選

1. 無理に行かせようとしない

「とにかく行きなさい!」という圧力は、子どもの心を閉ざします。まずは「今日は休んでもいいよ」と伝え、子どもに安心感を与えましょう。

2. 子どもの話をじっくり聞く

「どうしてそう思ったの?」ではなく、「そう思ったんだね」と気持ちを受け止める姿勢が信頼関係を築きます。

3. 一緒に原因を整理する

子どもが話してくれたら、原因を一緒にメモに書き出してみましょう。「見える化」することで、子ども自身も気持ちを整理しやすくなります。

4. 先生やスクールカウンセラーに相談する

学校と連携して情報を共有することで、教室内での配慮や対応をスムーズに進められます。本人が希望する場合は、カウンセリングの利用も効果的です。

5. 選択肢を一緒に考える(休む・通う・フリースクール)

「今日は休む」「別室登校する」「フリースクールに行く」など、子どもの状態に合わせた選択肢を一緒に考えましょう。

やってはいけないNG対応とは?

• 「甘えてるだけでしょ!」と否定する

• 「そんなことで学校休むの?」と比較する

• 「またサボり?いい加減にしなさい」と責める

これらの対応は、子どもの不安や孤独を深めてしまい、関係性の悪化につながります。

まとめ:子どもの気持ちに寄り添う対応を

「学校に行きたくない」という言葉の裏には、必ず何らかのSOSがあります。

大切なのは、子どもを“学校に行かせること”ではなく、“子どもの心に寄り添い、必要なサポートをすること”。その積み重ねが、やがて自ら一歩を踏み出す力になります。

✅ 参考文献・データ

• 文部科学省「令和4年度児童生徒の問題行動等に関する調査」

• 齋藤萬比古(2018)『子どもが学校に行きたがらないときに読む本』岩崎書店

• Kearney, C. A. (2008). School refusal behavior in youth: A functional approach to assessment and treatment.