お子さんの不登校で出席日数や学習の遅れを心配されていませんか?実は文部科学省が認める「出席扱い制度」を活用すれば、塾での学習が学校の出席として認められる可能性があります。この記事では、不登校のお子さんが塾やICT教材での学習を通じて出席日数を確保し、学びを継続する方法を詳しく解説します。進級や進学への不安を抱える保護者の方に、具体的な手続きから成功事例まで、実践的な情報をお届けします。

\ 初回60分の個別相談が無料/

不登校の現状と保護者が抱える悩み

不登校とは、文部科学省の定義によれば「年間30日以上欠席した児童生徒のうち、病気や経済的理由を除き、何らかの心理的・情緒的・社会的要因により登校しない、あるいはしたくてもできない状態」を指します。2022年度の調査では、全国の小中学校で不登校の児童生徒数は約24万4,940人に達し、過去最多を更新しました。これは約38人に1人の割合で、どのクラスにも1〜2人はいる可能性がある一般的な状況となっています。

不登校のお子さんを持つ保護者として、以下のような悩みを抱えていることでしょう。

- 学習の遅れへの不安:学校に行けないことで授業の内容についていけなくなり、基礎学力の定着に支障が出るのではないかという心配。

- 出席日数不足による進級・卒業への影響:義務教育では原級留置(留年)は原則行われないものの、出席日数が足りない場合、進級や卒業に影響する可能性があるという不安。

- 高校受験の内申点への影響:特に中学生の場合、出席状況や学習評価が内申点に反映され、高校受験に大きく影響するという心配。

これらの悩みは決して特別なものではなく、多くの保護者が共有している課題です。しかし、「出席扱い制度」を知ることで、これらの問題を解決する糸口が見えてきます。

「出席扱い制度」とは何か?基本を理解する

出席扱い制度とは、文部科学省が2019年10月に通知した「不登校児童生徒への支援の在り方について」に基づく制度です。この制度により、不登校の児童生徒が自宅や適応指導教室、フリースクールなどで行う多様な学習活動を、一定の条件のもとで出席扱いとして認めることが可能になりました。

この制度の目的は主に以下の2点です:

- 不登校の児童生徒の学校復帰の円滑化を図ること

- 学習機会の確保により将来の社会的自立に向けた基礎学力を身につけさせること

重要なのは、この制度が義務教育段階(小学校・中学校)の児童生徒を対象としており、高等学校は含まれないという点です。また、2021年度の実績では、出席扱い制度を利用している不登校児童生徒は約1万6,000人程度と、全不登校児童生徒の約4%にとどまっています。この数字からも、まだ制度の認知度が低く、活用されていない状況がうかがえます。

塾やICT教材を活用した家庭学習も、条件を満たせば出席扱いとなる可能性があります。これにより、お子さんは学校に通わなくても、塾やオンライン学習を通じて出席日数を確保しながら学習を継続できるのです。

\ 初回60分の個別相談が無料/

出席扱いを受けるための7つの条件を詳しく解説

文部科学省は、不登校児童生徒の学習活動を出席扱いとするための条件として、主に以下の7つを挙げています。それぞれについて、実践的な観点から解説します。

1. 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係があること

これは、保護者が学校(担任や校長)と定期的に連絡を取り、子どもの状況を共有し、学習計画について相談することを意味します。具体的には月1回程度の面談や、定期的なメールでの報告などが考えられます。学校との関係が途切れてしまうと出席扱いの認定が難しくなるため、たとえ些細なことでも連絡を続けることが重要です。

2. 学習活動が計画的に実施されていること

単に塾に通っているだけでは不十分です。何をいつまでに学ぶのか、どのような教材を使用するのか、週何回・何時間学習するのかなど、具体的な計画が必要です。塾やICT教材会社と相談して立てた学習計画を学校に提出し、承認を得ることが必要です。

3. 学校の校長が、その学習活動の状況を十分に把握していること

学習の進捗状況や成果を定期的に校長に報告する必要があります。多くの場合、担任教師を通じて報告書や学習記録を提出します。ICT教材であれば学習ログや進捗データを提出したり、塾であれば塾からの報告書を提出したりします。

4. 訪問型の家庭教師やICT教材を活用した学習活動であること

この条件は、学習の形態に関するものです。自宅での学習の場合は家庭教師の訪問指導やICT教材(タブレットやオンライン教材)を活用した学習が対象となります。単に市販の参考書や問題集で自習するだけでは、通常、出席扱いとはなりません。

5. 学習活動にはそれを指導する者が関わっていること

自己学習だけでなく、教師や指導員など、専門知識を持った人物による指導が含まれている必要があります。オンライン教材の場合でも、チャットやビデオ通話などで質問対応や学習指導を行う仕組みがあることが望ましいです。

6. 学習の評価が適切に行われていること

単に学習するだけでなく、定期的なテストや課題提出などを通じて、学習の成果が適切に評価される仕組みが必要です。多くのICT教材には単元ごとのテスト機能が備わっており、その結果を学校に報告することで評価の材料となります。

7. 特別支援教育や教育支援センターでの指導に準ずるものであること

これは、学校教育に代わる適切な教育内容が提供されていることを意味します。学校の教育課程に沿った内容であることや、児童生徒の特性に合わせた学習サポートが行われていることが重要です。

これらの条件をすべて満たす必要はありませんが、より多くの条件を満たしていれば出席扱いとして認められる可能性が高くなります。特に1〜3の条件は重要視される傾向にあります。

塾での学習が出席扱いになるための具体的な流れ

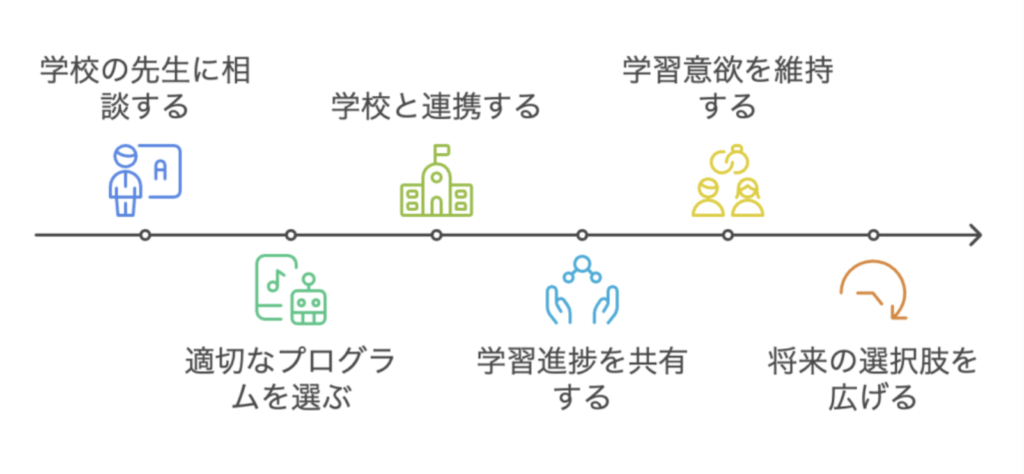

塾やICT教材を活用した学習を出席扱いとして認めてもらうためには、以下のような手順を踏むことが一般的です。この流れを理解し、計画的に進めることが成功の鍵となります。

①学校(担任・校長)への相談

まず最初のステップは、お子さんの担任教師または校長先生に相談することです。「不登校の状況でも学習を継続させたい」「塾やICT教材を活用した学習を出席扱いとして認めてもらえないか」という相談を具体的に行います。この際、文部科学省の通知(2019年10月25日付け「不登校児童生徒への支援の在り方について」)があることを伝えると話がスムーズに進むことがあります。

学校側が制度を知らない場合もあるため、通知の内容を印刷して持参するとよいでしょう。最初の相談時は、「これから詳細を検討するので、制度の活用に前向きに検討してほしい」という姿勢で臨むことをおすすめします。

②適切な塾(ICT教材)の選定

学校との相談で方向性が固まったら、次は適切な塾やICT教材を選ぶ段階です。選定にあたっては、以下のポイントを確認しましょう:

- 出席扱い制度の実績があるかどうか

- 学校との連携体制が整っているか

- 学習進捗の可視化や定期的な評価システムがあるか

- お子さんの特性や学習スタイルに合っているか

- 学校の教育課程に沿った内容をカバーしているか

特にICT教材は、不登校児童生徒への対応実績が豊富で、学校との連携体制も整っていることが多いです。教育委員会と連携している塾や、不登校特化型の学習支援サービスを選ぶと、出席扱いの手続きがスムーズに進むことが多いです。

③学習計画の作成

選んだ塾やICT教材をもとに、具体的な学習計画を作成します。この計画には以下の内容を含めるようにしましょう:

- 週何日・何時間の学習を行うか

- どの教科をどのような順序で学習するか

- 学習の目標(○月までに○○単元を修了するなど)

- 評価方法(小テスト、課題提出など)

- 塾やICT教材の指導者との連携方法

学習計画は不登校専門の塾(ひかりーどなど)やICT教材のサポートスタッフと相談しながら作成するとよいです。

④学校との連携体制の構築

作成した学習計画を学校に提出し、出席扱いとしての認定について具体的に相談します。この際、以下の点について明確に合意を取ることが重要です:

- 学習状況の報告方法と頻度(週報・月報など)

- 評価結果の共有方法

- 定期的な面談のスケジュール

- 問題が生じた場合の連絡体制

学校側が懸念を持っている場合は、試験的に1ヶ月間実施してみるという提案も効果的です。実際に学習が進み、報告書が提出されることで、学校側の理解が深まることが多いです。

⑤定期的な学習状況の報告

学習を開始したら、合意した方法で定期的に状況報告を行います。報告内容としては:

- 学習時間と取り組んだ教科・単元

- テストや課題の結果

- 学習の様子や気づいた点(理解が進んだところ、難しかったところなど)

- 今後の学習予定

塾やICT教材の多くは、こうした報告書を作成するためのテンプレートやシステムを提供しています。報告は簡潔でも構いませんが、定期的に続けることが重要です。

⑥評価と出席認定

学校側は提出された報告書をもとに、学習活動を評価し、出席として認めるかどうかを判断します。多くの場合、学期ごとや学年末に最終的な出席日数として計上されます。

出席扱いとして認められた日数は、通常の出席と同様に指導要録に記載され、進級・卒業の判断や内申点の計算に反映されます。学校によっては、出席扱いとなった学習内容を成績評価にも反映させる場合があります。

\ 初回60分の個別相談が無料/

各サービスの特徴と選び方

私達の塾「 ひかりーど 」の授業だけでも出席扱いを得ることができますが、デジタル教材での学習を希望される方は以下のものをご紹介しています。ご希望の方はぜひご連絡ください。

すらら

「すらら」は出席扱い制度の実績が最も豊富なサービスの一つです。学習履歴の可視化が優れており、学校への報告書作成機能も充実しています。一人ひとりの理解度に合わせて学習内容が自動調整される「アダプティブラーニング」が特徴で、基礎からの学び直しが必要なお子さんに適しています。サポート体制も充実しており、学習コーチによる定期的なフォローがあります。ただし、月額費用は比較的高めです。

天神

「天神」は分かりやすい動画授業と演習問題の組み合わせが特徴のオンライン学習サービスです。特に中学生向けのコンテンツが充実しており、高校受験対策としても効果的です。学習管理システムが整っているため、保護者や学校への報告が容易です。すららと比較するとやや安価で、コストパフォーマンスを重視する家庭に向いています。

スタディサプリ

「スタディサプリ」は低価格で始められるオンライン学習サービスです。講義動画の質が高く、有名講師による分かりやすい解説が特徴です。学習管理機能もあり、出席扱いの手続きに必要な情報を提供できます。ただし、他のサービスと比較すると、不登校児童生徒に特化したサポート体制は若干弱い面があります。自主的に学習を進められるお子さんに適しています。

選択時のポイント

サービスを選ぶ際は、以下の点を総合的に考慮することをおすすめします:

- お子さんの学習スタイル(自学自習型か指導者との関わりが必要か)

- 現在の学習状況(基礎からの学び直しが必要か、応用力を伸ばしたいか)

- サポート体制の充実度(学習面だけでなく心理面のサポートも必要か)

- 費用(継続できる金額か、公的支援の対象になるか)

- 学校との連携実績(出席扱い制度の実績が豊富か)

多くのサービスでは無料体験や相談会を実施しているので、実際に試してみることをおすすめします。また、複数のサービスを組み合わせることも一つの選択肢です。

ひかりーどではオンラインでの授業or ICT教材のサポートも行っていますのでお気軽にお問い合わせください。

\ 初回60分の個別相談が無料/

出席扱い制度を活用した成功事例

実際に出席扱い制度を活用して学習を継続し、成果を上げた事例をご紹介します。これらの事例から、制度を効果的に活用するためのヒントを得ることができるでしょう。

中学2年生・Aさんの場合:ICT教材で基礎学力を固め、高校進学を実現

中学2年生の夏から学校に行けなくなったAさんは、クラスメイトとの人間関係のトラブルがきっかけで不登校になりました。当初は何もする気が起きない状態でしたが、3ヶ月後、「このままでは高校受験に影響する」という不安から、学習を再開したいと考えるようになりました。

保護者が学校に相談したところ、出席扱い制度の活用を提案されました。AさんはICT教材を使った学習を始め、週4日・1日2時間程度の学習計画を立てました。基礎からの学び直しができる教材だったため、学校を休んでいた期間の遅れを取り戻すことができました。

学習状況は月1回のレポートにまとめて学校に提出し、学期末には担任の先生との面談も行いました。この学習は出席扱いとして認められ、内申点にも反映されました。最終的にAさんは志望していた高校に合格することができました。

成功のポイント:

- 自分のペースで基礎から学び直せるICT教材を選んだこと

- 学習計画を明確にし、継続的に実施したこと

- 定期的に学校とコミュニケーションを取り続けたこと

小学5年生・Bさんの場合:地域の学習支援教室と家庭学習の組み合わせ

小学5年生のBさんは、4年生の後半から登校渋りがひどくなり、完全な不登校状態になりました。学校の雰囲気や集団生活に強い不安を感じていましたが、学習への意欲は高く、「勉強だけはしたい」という気持ちを持っていました。

保護者が学校と相談し、オンラインの家庭教師と家庭でのICT学習を組み合わせた計画を立てました。週2日は教育支援センターに通い、週3日は自宅でオンライン教材で学習するというスケジュールです。

この学習計画は学校長の承認を得て、出席扱いとなりました。Bさんは少しずつ自信を取り戻し、6年生の2学期からは週1日だけ学校に登校するようになりました。最終的には、中学校への進学もスムーズに行うことができました。

成功のポイント:

- 集団と個別学習のバランスを考慮した計画を立てたこと

- 子どもの意欲や状態に合わせて計画を柔軟に調整したこと

中学3年生・Cさんの場合:塾での対面指導で高校受験に成功

中学1年生から不登校だったCさんは、高校受験を控えた3年生の時点で、「このままでは希望の高校に行けない」という危機感を持ちました。しかし、学校には行けないものの、少人数の環境なら学習できることが分かってきました。

保護者がCさんの状況を学校に説明し、不登校生徒の指導経験があるオンラインの学習塾と連携して出席扱いの申請を行いました。この塾では週3日、計3時間の個別指導を受けることになりました。

塾からは毎月の学習報告書が学校に提出されたことで、Cさんの学習内容は評価され、内申点にも反映されました。結果として、Cさんは希望していた高校に合格することができました。

成功のポイント:

- 不登校生徒の指導経験がある塾を選んだこと

- 定期試験対応など、学校と塾の緊密な連携があったこと

これらの事例からわかるように、子どもの特性や状況に合った学習方法を選び、学校と緊密に連携することが、出席扱い制度を活用する上での重要なポイントです。また、最初から完璧な計画を立てる必要はなく、まずは小さな一歩から始め、状況に合わせて調整していくことが大切です。

塾を選ぶときのチェックポイント:出席扱い対応の確認方法

不登校のお子さんの学習を支援する塾やICT教材を選ぶ際には、単に学習内容だけでなく、出席扱い制度への対応状況も重要なチェックポイントとなります。以下に、塾選びの際に確認すべき重要なポイントと、具体的な確認方法をご紹介します。

1. 出席扱い制度への対応実績

最も重要なポイントは、その塾やICT教材が過去に出席扱い制度の適用実績があるかどうかです。

確認方法:

- 「これまでに出席扱いとして認められた事例はありますか?」

- 「何名くらいの不登校生徒さんが出席扱いの適用を受けていますか?」

- 「どの地域の学校で出席扱いとして認められていますか?」

実績が豊富な場合、手続きがスムーズに進むことが期待できます。また、同じ学校区での実績があれば、さらに進めやすくなるでしょう。

2. 学校との連携体制

出席扱いの認定には学校との緊密な連携が不可欠です。塾やICT教材がどのような連携体制を整えているかを確認しましょう。

確認方法:

- 「学校への報告はどのような形式・頻度で行いますか?」

- 「報告書のサンプルを見せていただけますか?」

- 「学校との連携窓口は誰が担当しますか?」

- 「学校との初回相談に同席してもらえますか?」

例えば、ひかりーどでは学校への報告書のテンプレートが用意されていたり、学校との連携を専門に担当するスタッフが在籍しているので、安心して学校と連携することが可能です。

\ 初回60分の個別相談が無料/

3. 学習進捗の可視化方法

お子さんの学習状況を客観的に示せることが、出席扱いの認定には重要です。

確認方法:

- 「学習時間や進捗状況はどのように記録されますか?」

- 「テストや評価はどのように行われますか?」

- 「学習の成果や課題をどのように可視化しますか?」

ICT教材の場合、学習ログやテスト結果が自動的に記録される機能があることが多いです。

4. 学習内容の学校教育課程との整合性

学校の教育課程に沿った学習内容であることが、出席扱いの認定には重要です。

確認方法:

- 「学習内容は学校の教育課程に沿っていますか?」

- 「教科書に準拠した内容ですか?」

- 「学年や学期の進度に合わせた学習計画を立てられますか?」

特に中学生の場合、高校受験を見据えて、学校の教育課程に沿った学習内容が重要になります。

5. サポート体制

不登校のお子さんへの学習支援には、学習面だけでなく心理面のサポートも重要です。

確認方法:

- 「不登校生徒へのサポート経験はどれくらいありますか?」

- 「質問や相談はどのように受け付けていますか?」

- 「モチベーション維持のためにどのような工夫をしていますか?」

- 「保護者向けのサポートはありますか?」

特に不登校特化型のサービスでは、心理面のサポートや保護者向けの相談会などが必須です。

6. 料金体系と継続性

学習支援は長期的に続けることが重要です。継続できる料金設定かどうかを確認しましょう。

確認方法:

- 「月額費用の内訳を教えてください」

- 「追加料金が発生するケースはありますか?」

- 「教材費や設備費は別途必要ですか?」

- 「公的支援や助成金の対象になりますか?」

地域によっては、教育支援センターの紹介による塾利用が補助金の対象になる場合もあります。

問い合わせ時の具体的な質問例

塾やICT教材に問い合わせる際には、以下のような質問をすると具体的な情報が得られます:

「うちの子は中学2年生で、現在不登校状態です。塾での学習を出席扱いとして認めてもらえるよう学校と相談したいと考えています。そのために必要な情報や手続きについて教えていただけますか?」

「学校との連携方法や報告書の作成など、出席扱いのための手続きをサポートしていただけますか?過去に同様のケースでの実績はありますか?」

「子どもの特性として(集中力が続かない、対人関係が苦手、特定教科に苦手意識がある等)があります。このような特性に対応した学習プランの提案は可能ですか?」

これらのポイントを確認することで、お子さんの状況に最適な塾やICT教材を選ぶことができるでしょう。また、可能であれば体験授業や無料相談を利用して、実際の雰囲気や対応を確認することをおすすめします。

\ 初回60分の個別相談が無料/

よくある質問と回答(FAQ)

不登校のお子さんの出席扱い制度に関して、保護者の方々からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。お子さんの状況に応じた判断の参考にしてください。

Q1: 出席扱いは内申点にどう影響しますか?

A: 出席扱いとなった学習活動は、出席日数としてカウントされるため、出席状況の評価には直接的に良い影響があります。また、塾やICT教材での学習成果(テスト結果や課題の提出状況など)を学校に報告することで、教科の評価にも反映される可能性があります。ただし、これは学校や教師の判断によるところが大きいため、事前に学校と相談し、評価方法について明確にしておくことが重要です。

Q2: 塾の費用は補助金の対象になりますか?

A: 地域や状況によって異なります。一部の自治体では、不登校児童生徒の学習支援として、塾やICT教材の費用を補助する制度を設けています。また、教育支援センター(適応指導教室)が連携している塾の場合、費用の一部が公費でまかなわれることもあります。お住まいの自治体の教育委員会や学校に問い合わせて、利用できる支援制度がないか確認することをおすすめします。

Q3: 学校が協力的でない場合はどうすればよいですか?

A: まずは制度について正しい情報を伝えることが大切です。文部科学省の通知(2019年10月25日付け「不登校児童生徒への支援の在り方について」)のコピーを持参し、具体的な条文を示すとよいでしょう。それでも難しい場合は、教育委員会の相談窓口や不登校支援団体に相談することをおすすめします。第三者の専門家からの説明が効果的な場合もあります。また、他校での実践例を示すことも有効です。

Q4: 高校受験への影響はどうなりますか?

A: 出席扱いとなった学習活動は出席日数にカウントされるため、出席日数不足による受験資格の問題は解消されます。また、学習内容が適切に評価されれば内申点にもプラスの影響があります。ただし、受験する高校の入試方式によっては、面接や作文などで不登校の理由や学習への取り組み姿勢を説明する必要がある場合もあります。早めに志望校の入試情報を収集し、対策を立てることをおすすめします。

Q5: 部分的な登校との併用は可能ですか?

A: 可能です。週に数日だけ登校し、残りの日は塾やICT教材での学習を出席扱いとして認めてもらうという併用方式も多く実践されています。むしろ、完全な不登校状態から少しずつ学校復帰を目指す「ステップアップ方式」として、こうした併用が推奨されるケースもあります。学校と相談しながら、お子さんの状況に最適な組み合わせを検討するとよいでしょう。

Q6: どの程度の学習時間が必要ですか?

A: 明確な基準はありませんが、一般的には学校の授業時数に準じることが望ましいとされています。ただし、お子さんの状況に応じて、無理のない範囲から始めることも重要です。例えば最初は週3日・1日2時間程度から始め、徐々に増やしていくといった方法も考えられます。学校との相談の中で、どの程度の学習時間が出席扱いとして認められるか、具体的に確認することをおすすめします。

Q7: 学校との連携はどのように行えばよいですか?

A: 基本的には以下のような連携方法が効果的です:

- 月1回程度の定期面談(担任または校長と)

- 週1回または月2回程度の学習状況報告書の提出

- 学期末の成果物(テスト結果、作成した作品など)の提出

- 必要に応じて電話やメールでの連絡

連携方法については、学校側と保護者・塾(またはICT教材提供会社)の三者で話し合い、無理のない形で継続できる方法を決めることが重要です。

Q8: 高校生は出席扱い制度を利用できますか?

A: 文部科学省の通知では、出席扱い制度は義務教育段階(小学校・中学校)の児童生徒を対象としており、高等学校は含まれていません。ただし、高校によっては独自の柔軟な対応を行っているケースもあります。通信制高校や定時制高校では、より柔軟な出席の扱いがある場合が多いです。高校生の場合は、直接学校に相談し、どのような対応が可能か確認することをおすすめします。

Q9: 塾やICT教材以外でも出席扱いは可能ですか?

A: はい、可能です。教育支援センター(適応指導教室)、フリースクール、児童自立支援施設などでの学習活動も、条件を満たせば出席扱いとなります。また、家庭教師による指導や、地域の図書館や公民館での学習活動も、計画的に実施され、適切に評価される仕組みがあれば、出席扱いとなる可能性があります。どのような学習活動が認められるかは、学校や教育委員会の判断によるところが大きいため、事前に相談することが重要です。

Q10: 出席扱いになるまでにどれくらいの期間がかかりますか?

A: ケースによって異なりますが、一般的には学習計画の提出から認定まで2週間〜1ヶ月程度かかることが多いです。学校側の判断プロセスや、場合によっては教育委員会との相談などが必要になるためです。急を要する場合は、学校に事情を説明し、暫定的な対応をお願いすることも一つの方法です。また、まずは「試験的に実施して評価する」という形で始め、その後正式に出席扱いとして認定されるというケースもあります。

\ 初回60分の個別相談が無料/

不登校の子どもと保護者をサポートする公的制度・相談窓口

不登校のお子さんと保護者を支援するための公的な制度や相談窓口は多数あります。出席扱い制度以外にも、以下のようなサポート体制を知っておくと、総合的な支援を受けることができます。

教育支援センター(適応指導教室)

教育支援センター(旧称:適応指導教室)は、不登校児童生徒の学校復帰や社会的自立に向けた支援を行う公的機関です。学習支援だけでなく、集団活動や相談活動などを通じて、心理的・社会的な側面からもサポートを行います。

特徴:

- 公的機関なので費用負担が少ない(無料または低額)

- 教員や心理の専門家が常駐している

- 学校との連携体制が整っており、出席扱いになりやすい

- 同じ悩みを持つ子どもたちとの交流の場にもなる

利用方法:

各自治体の教育委員会に問い合わせると、最寄りの教育支援センターを紹介してもらえます。利用には通常、学校や教育委員会を通じての手続きが必要です。

スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー

学校には、児童生徒の心理的サポートを行うスクールカウンセラーや、家庭と学校、関係機関をつなぐスクールソーシャルワーカーが配置されています。不登校の状況でも、これらの専門家に相談することが可能です。

特徴:

- 無料で専門的な相談が受けられる

- 学校との連携役になってくれる場合がある

- 家庭訪問などの対応も可能な場合がある

利用方法:

学校を通じて予約を取るのが一般的ですが、直接教育委員会に問い合わせて相談することも可能です。不登校でも電話や家庭訪問での相談に応じてくれる場合があります。

教育委員会の相談窓口

各市区町村の教育委員会には、教育相談窓口が設置されています。不登校に関する相談や、利用可能な支援制度についての情報提供を行っています。

特徴:

- 地域の支援リソースに関する情報が豊富

- 学校との調整役になってくれる場合がある

- 専門的な支援機関の紹介をしてくれる

利用方法:

各市区町村の教育委員会に電話またはメールで問い合わせることができます。自治体のウェブサイトにも相談窓口の情報が掲載されていることが多いです。

子ども若者支援センター

一部の自治体では、困難を抱える子どもや若者を総合的に支援する「子ども若者支援センター」が設置されています。不登校だけでなく、ひきこもりや進路の悩みなど、幅広い相談に対応しています。

特徴:

- 年齢の幅広い支援(概ね15歳〜39歳)

- 教育だけでなく福祉や就労などの面からも支援

- 長期的な伴走型支援が受けられることがある

利用方法:

各自治体の子ども若者支援担当部署に問い合わせると、最寄りの支援センターを紹介してもらえます。

不登校特例校

文部科学省が指定する「不登校特例校」は、不登校児童生徒を対象とした特別な教育課程を編成することができる学校です。通常の学校とは異なる柔軟な教育活動を行っています。

特徴:

- 少人数制

- 体験学習や芸術活動など、多様な学習形態

- 児童生徒の状況に応じた柔軟な時間割

利用方法:

全国に数は多くありませんが、お住まいの地域や近隣に不登校特例校がないか、教育委員会に問い合わせてみるとよいでしょう。転校手続きが必要になります。

経済的支援制度

不登校の状況で学習支援サービスを利用する際の経済的負担を軽減するための支援制度もあります。

主な制度:

- 就学援助制度:経済的理由で就学が困難な家庭に対する支援

- 特別支援教育就学奨励費:障害のある児童生徒の保護者に対する支援

- 自治体独自の支援制度:地域によっては、不登校児童生徒の学習支援に対する独自の補助制度がある場合も

利用方法:

学校または市区町村の教育委員会に問い合わせることで、利用可能な支援制度について情報を得ることができます。

相談先を選ぶポイント

多くの相談窓口がありますが、まずは以下の順序で相談することをおすすめします:

- 学校(担任・養護教諭・管理職):最も身近な相談相手であり、学校内での対応可能性を探るために重要です。

- スクールカウンセラー:専門的な視点から子どもの状況を理解し、適切な支援方法を提案してくれます。

- 教育委員会の相談窓口:より広い視点から地域の支援リソースを紹介してくれます。

- 専門的な支援機関:状況に応じて、より専門的な支援機関(医療機関、発達支援センターなど)につながることも検討しましょう。

どの窓口に相談する場合も、お子さんの状況(不登校のきっかけ、期間、現在の様子など)を整理しておくと、より具体的なアドバイスが得られやすくなります。また、複数の相談先を活用し、多角的な視点からサポートを受けることも有効です。

\ 初回60分の個別相談が無料/

まとめ:お子さんの学びを守るための第一歩として

不登校の状況にあるお子さんにとって、「出席扱い制度」を活用した塾やICT教材での学習、教育の機会を確保し、将来への可能性を広げる重要な選択肢となります。この記事のポイントを改めて整理しましょう。

まず、出席扱い制度は文部科学省が認める公的な仕組みであり、適切な条件のもとで塾やICT教材での学習が学校の出席として認められます。重要なのは、この制度の活用にあたって「学校との連携」が不可欠であるという点です。担任や校長との定期的なコミュニケーションを通じて、お子さんの学習状況を共有し、評価につなげていくプロセスが必要です。

また、お子さんの特性や状況に合った学習方法を選ぶことも成功の鍵となります。

「 ひかりーど 」のように不登校支援に特化した塾、それに加えてICT教材を併用することや、地域の教育支援センターなど、様々な選択肢の中から最適なものを選びましょう。選ぶ際には、出席扱いの実績、学校との連携体制、学習進捗の可視化方法などを確認することが重要です。

出席扱い制度の活用は、単に出席日数を確保するだけでなく、お子さんの学習意欲を維持し、基礎学力を身につけ、将来の選択肢を広げるための取り組みです。特に中学生の場合は、高校受験を視野に入れた計画的な学習が重要になります。

最後に、出席扱い制度を含む不登校支援は地域や学校によって対応が異なる場合があります。まずは学校の先生に相談し、お子さんの状況に合った支援方法を一緒に考えていくことから始めましょう。

不登校は決して特別なことではなく、様々な理由で多くの子どもたちが経験している状況です。大切なのは、その状況の中でもお子さんの学びを守り、将来への希望をつなぐこと。出席扱い制度はそのための有効な手段の一つとして、ぜひ積極的に検討してみてください。

コメント